ドンキホーテのシャワーヘッドに交換したけど水圧が弱すぎて1週間で捨てました【LIXIL BF-SC6に交換】

桔梗屋と金精軒 2社の「信玄餅」はどちらが本物?

エアコン室外機をバルコニーに設置してはダメな理由と1階に置けない場合の対処法

シャッター付の窓サッシに台風でも取れないように「すだれ」を取り付ける

布製ソファが汚れたのでリンサークリーナー買おうとしたら3,000円の掃除機で代用出来た ~湿式掃除機~

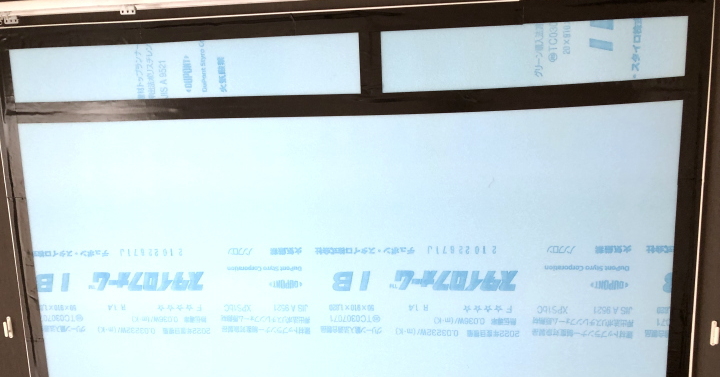

使ってない窓にスタイロフォームとグラスウールを入れて断熱する

ダイソーのシール集めてRoyalVKBの3徳包丁を買いましたが400円の価値は無かった件(笑)

一番簡単で綺麗に出来るベランダ掃除方法「高圧洗浄機はNGでした・・・」

IH対応のT-falフライパンをドンキで買いました

「インプラス」か「プラマードU」どちらにしようか悩んだので比較してみました

玄関タイルは酸性洗剤で綺麗に落ちますがサンポールは使っちゃダメ【カンペハピオ復活洗浄剤】

メガネスーパーがぼったくり過ぎてハウスメーカー以上の闇を感じた件・・・

Low-eガラスにインプラスのLow-eタイプを付けると熱割れでガラスが割れる?

コンクリート駐車場が汚いのでハイターで漂白してみたけど落ちませんでした(笑)

【製作費 900円】ノコギリを一切使わない転圧機タンパーの自作DIY【木材カットも無し】

「低予算」で大きな砂場をDIYで作ろうとしたら大変な事になった

「こまち」か「はやぶさ」に乗りたいのに子連れ旅行に行く場所がない

先進的窓リノベ事業の補助金に間に合わない?ので予約を断られました

リンサークリーナーを買いましたが汚れが落ちない・・・【RNS-P10-W】

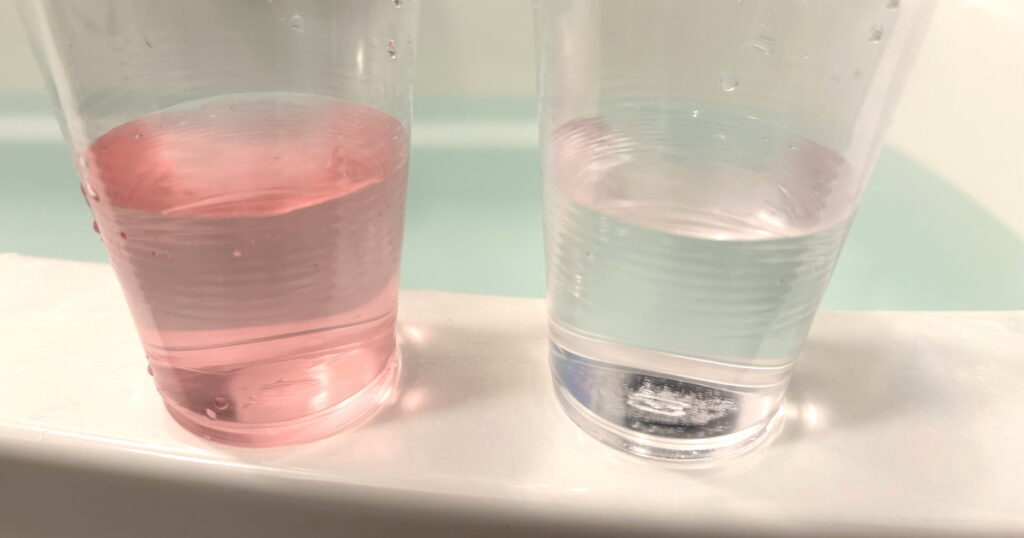

人造大理石シンクの黄ばみ落とし決定戦「薬品から電動工具まで」

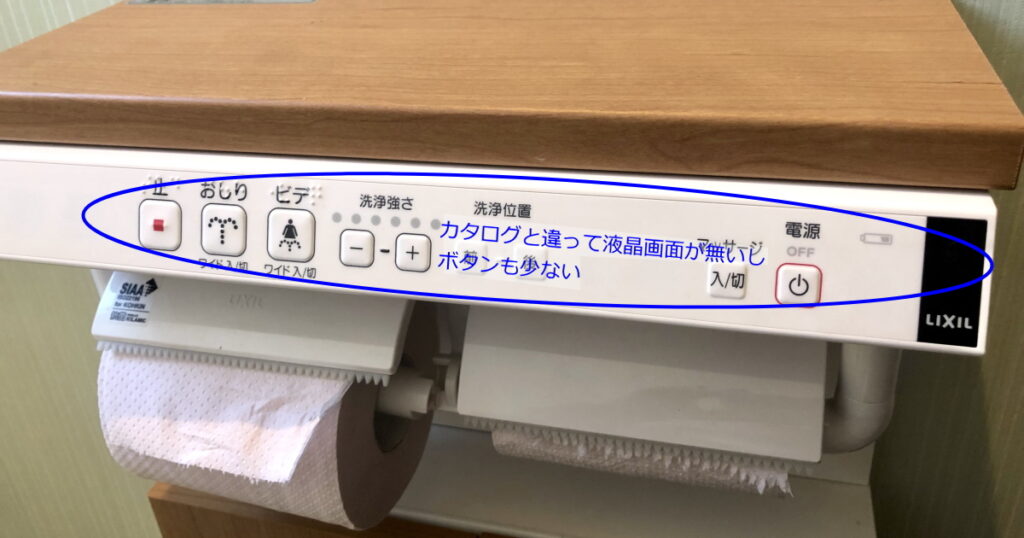

住んで3年経ったトイレの感想と後悔と劣化・・・

元支配人が教えるホテル、旅館で「部屋をアップグレード」してもらうコツ

トーマスランドで遊ぶ際には子供だけフリーパス買うのがお得です

ついに電気代が3万円を超えました・・・妻の省エネ対策がおかしい(笑)

耐震等級– tag –

-

瓦屋根だから地震に弱いって事はありませんが古い工法の瓦は危険です(旧耐震基準の家)

最近 石川県の能登地震に始まり 千葉県でも震度5強の地震が起きて そうすると言われるのが ニュースでも 「瓦の近くは危険だから離れて下さい」って 言ってましたが これは古い家だから 瓦以外にも家全体が危険なだけで 瓦屋根だから危険ってのは 今の耐震...

最近 石川県の能登地震に始まり 千葉県でも震度5強の地震が起きて そうすると言われるのが ニュースでも 「瓦の近くは危険だから離れて下さい」って 言ってましたが これは古い家だから 瓦以外にも家全体が危険なだけで 瓦屋根だから危険ってのは 今の耐震... -

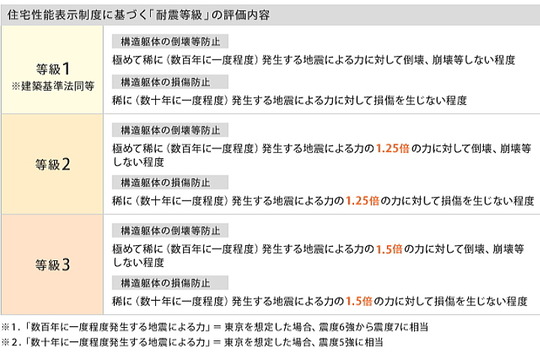

【耐震等級】住宅の耐震性能をどこまで求めるべきかの最適解【許容応力度計算】

ブログに来る質問で 断熱に次いで多いのが 耐震性能です 最近は レオハウス、タマホームなどの ローコストメーカーでも 耐震等級は3が標準だし ローコスト建売の飯田産業でも 耐震等級3なので 今では ほとんどのメーカー、工務店で 最高等級の3ですが 同じ...

ブログに来る質問で 断熱に次いで多いのが 耐震性能です 最近は レオハウス、タマホームなどの ローコストメーカーでも 耐震等級は3が標準だし ローコスト建売の飯田産業でも 耐震等級3なので 今では ほとんどのメーカー、工務店で 最高等級の3ですが 同じ... -

地震対策にニトリで売ってる家具転倒防止器具「不動王」を購入しました

今の家は耐震性能もいいのですが・仮に耐震等級3だろうと・重量鉄骨だろうと過去の大震災では家は壊れなかったけど家具が転倒した下敷きになって亡くなったり大怪我してる人もいるので 壁に穴を開けないのに震度7でも転倒しない不動王という家具転倒防止装...

今の家は耐震性能もいいのですが・仮に耐震等級3だろうと・重量鉄骨だろうと過去の大震災では家は壊れなかったけど家具が転倒した下敷きになって亡くなったり大怪我してる人もいるので 壁に穴を開けないのに震度7でも転倒しない不動王という家具転倒防止装... -

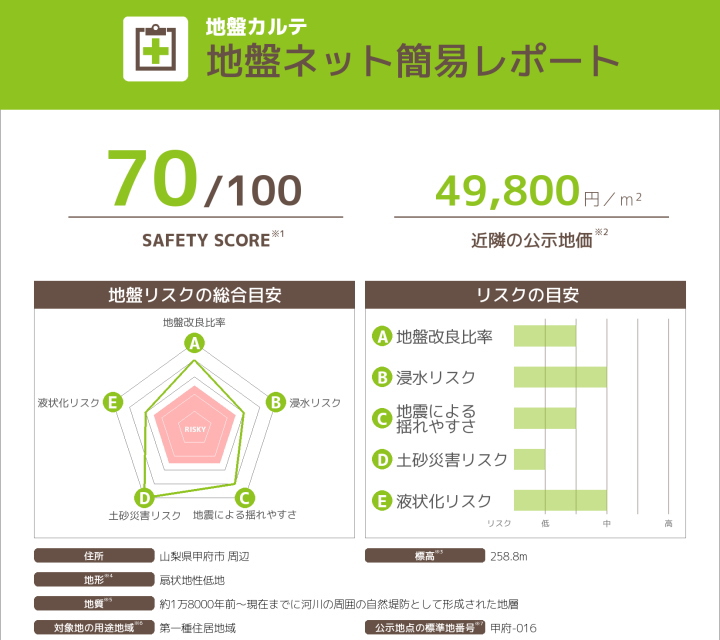

地盤研究、宅地防災の専門家に我が家の土地を調べて頂きました

土地を購入する前に 地盤改良が必要かどうか 分かれば便利ですが 今回はその可能性をかなり上げる事が 出来るかもという記事です 通常の流れだと ・土地購入 ↓ ・地盤調査、地盤改良 ↓ ・着工開始 この流れなので もし地盤改良が必...

土地を購入する前に 地盤改良が必要かどうか 分かれば便利ですが 今回はその可能性をかなり上げる事が 出来るかもという記事です 通常の流れだと ・土地購入 ↓ ・地盤調査、地盤改良 ↓ ・着工開始 この流れなので もし地盤改良が必... -

熊本地震で耐震等級2の住宅が倒壊した理由

前回、前々回と 地震関連の記事を書きました 決して耐震等級3なら大丈夫ではない ・ちゃんとした耐震等級3と ・そうでも無い耐震等級3もある という事は前回記事に書きましたが https://reogress.net/archives/24244709.html 今回は よくハウスメーカーの...

前回、前々回と 地震関連の記事を書きました 決して耐震等級3なら大丈夫ではない ・ちゃんとした耐震等級3と ・そうでも無い耐震等級3もある という事は前回記事に書きましたが https://reogress.net/archives/24244709.html 今回は よくハウスメーカーの... -

なぜ耐震等級3だけでは意味が無いのか

耐震等級3なら安全という人が 余りに多いので 「何故それだけでは 意味が無いのか」という理由ですが 前回記事の続きになりますので これからの話しの理解の為にも 是非とも前回記事 1981年の新耐震基準が出来る経緯の話をご覧下さい https://reogress.net/...

耐震等級3なら安全という人が 余りに多いので 「何故それだけでは 意味が無いのか」という理由ですが 前回記事の続きになりますので これからの話しの理解の為にも 是非とも前回記事 1981年の新耐震基準が出来る経緯の話をご覧下さい https://reogress.net/... -

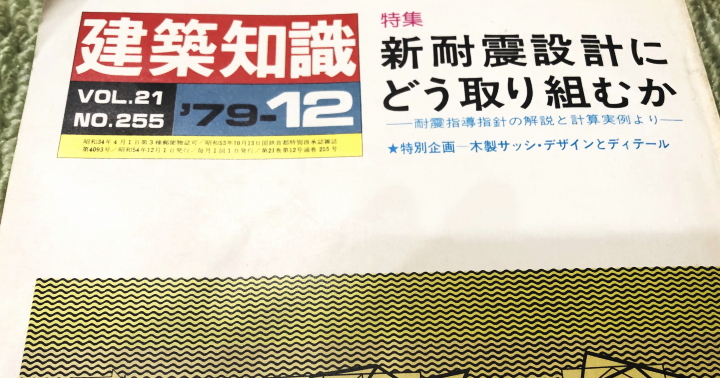

1979年の建築知識で学ぶ「1981年の旧耐震基準と今の2000年新耐震基準の違い」宮城沖地震~阪神淡路大震災までの歴史

今の耐震基準は2000年に改正されたものですがその前に改正されたのは1981年になります今回、旧耐震の貴重な資料があって 1979年発行の建築知識です 1981年に当時としては新しい耐震基準になるのですが1978年に宮城県沖地震が起きて 震度5と今ならそこまで...

今の耐震基準は2000年に改正されたものですがその前に改正されたのは1981年になります今回、旧耐震の貴重な資料があって 1979年発行の建築知識です 1981年に当時としては新しい耐震基準になるのですが1978年に宮城県沖地震が起きて 震度5と今ならそこまで...

1